|  Arts du langage - Strophes pour se souvenir Arts du langage - Strophes pour se souvenirDomaine concerné : arts du langage Discipline : français

TITRE : « Strophes pour se souvenir » in Le Roman inachevé AUTEUR : Louis ARAGON GENRE : Poésie DATE : 1955

Connaître l’artiste (dates, nationalité, caractéristiques de son œuvre, mouvement(s), autres œuvres)

Louis Andrieux est le véritable nom de Louis Aragon ; il est un enfant illégitime et ne sera jamais reconnu par son père, ancien préfet de police et ambassadeur. Lycéen brillant, il étudie la médecine et est affecté en 1917 à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris où il rencontre André Breton. Il écrit ses premières œuvres en 1920 et 1921, un recueil de poèmes et un roman. D’abord très proche de Breton, puisqu’il participe à la création du mouvement surréaliste, il s’éloigne, pour des raisons idéologiques, du chef du surréalisme en 1931 ; en effet Aragon s’engage de plus en plus au sein du Parti communiste auquel il adhère depuis 1927. En 1928, c’est la rencontre décisive avec une jeune femme d’origine russe, Elsa Triolet qui lui inspire un grand nombre de poèmes d’amour : Cantique à Elsa en 1941, Les yeux d’Elsa en 1942, Elsa en 1959 et Le Fou d’Elsa en 1963. Il fut journaliste à l’Humanité en 1933-1934, directeur du quotidien Le Soir de 1937 à 1939. Pendant l’Occupation, il s’engage dans la Résistance et, à la Libération, il entre au Comité central du PCF ( Parti Communiste Français). Mais la mort de Staline en 1953, et les révélations sur la véritable nature du régime soviétique le plongent dans le doute quant à son engagement politique. La mort d’Elsa en 1970 ajoute encore à son désarroi. Il meurt en 1982, après avoir publié un roman-testament : Le Mentir-vrai.

Autour de l'œuvre : expliquer le contexte historique et/ou artistique (+ anecdotes éventuelles sur l'histoire de l'œuvre, sa création) :

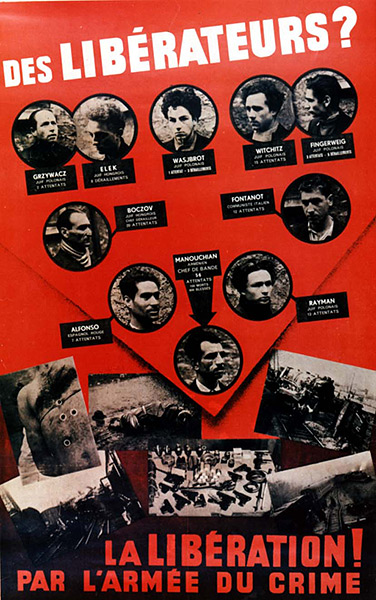

Le poème est étroitement lié à “L’Affiche rouge” placardée sur les murs des grandes villes de France en février 1944 par la propagande allemande; éditée à 15 000 exemplaires, elle est accompagnée de tracts au verso desquels figure le commentaire suivant: " Si des Français volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent, ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent; ce sont toujours des Juifs qui les inspirent". Cette affiche présente les portraits de dix résistants du ''groupe Manouchian''. A Paris, ces membres des Francs Tireurs Partisans (FTP) de la Main-d’Œuvre Immigrée (MOI) ont commis, de juillet 1942 à novembre 1943, plus de deux cents actions de résistance (parfois vingt en un mois) contre les troupes d'occupation. Les Nazis et le gouvernement de Vichy ont voulu transformer le procès de ces Résistants, pour la plupart très jeunes, en une propagande antisémite et xénophobe. Ils ont assimilé la Résistance à du banditisme, à un complot étranger contre la France et les Français. En effet, la plupart de ceux qui appartiennent au groupe Manouchian sont d’origine étrangère: huit polonais, cinq italiens, trois hongrois, deux arméniens, un espagnol, une roumaine et trois français. Missak Manouchian, le chef de ce réseau, et vingt-et-un de ses camarades résistants, sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien, tandis que la vingt-troisième du réseau, la jeune roumaine Olga Bancic, mourra, décapitée à la hache à Stuttgart, le 11 avril 1944.

Argument du recueil : Le poème « Strophes pour se souvenir » est tiré d’un recueil de poèmes Le Roman inachevé publié en 1955. Ce recueil se présente comme une autobiographie écrite en vers dans laquelle le poète se penche sur sa vie passée : son enfance malheureuse, l’expérience de la 1ère Guerre Mondiale, les années du surréalisme, les années 30 ; contemporain de la « déstalinisation » d’Aragon, le recueil est le moyen de réfléchir sur son engagement politique, sans doute un peu naïf, et le mirage que fut l’utopie communiste. Dans ces poèmes du Roman inachevé le poète rappelle aussi comment Elsa lui a permis d’échapper à sa propre ruine : l’amour pour Elsa est au-dessus de toute fidélité politique. Argument du poème : Aragon a voulu rendre hommage, dix ans après la fin de la guerre, aux résistants fusillés en 1944. En ce sens le titre du poème est explicite. Composition du poème : Le poème, connu aussi sous le titre « Affiche rouge », se compose de 7 strophes, des quintils (strophes de 5 vers), le vers employé par le poète est l’alexandrin, pour sa noblesse et sa force, les rimes, embrassées, sont disposées de façon à ce que le 5ème vers de la strophe rime avec les 2 vers centraux. On remarque d’ailleurs que ce dispositif est identique dans toutes les strophes avec la même rime en [ã]. Problématique : un poème qui laisse entendre plusieurs voix, celle du poète s’effaçant derrière celle d’un des martyrs auxquels Aragon veut rendre hommage.

Axes de lecture développés : ð L’énonciation : On voit par le jeu des pronoms que le poète s’adresse d’abord directement aux résistants de l’Affiche « vous » v.1, v.4, v.6, instaurant un dialogue avec ces hommes par-delà la mort pour dire qu’ils sont présents dans nos mémoires. Mais un « je » apparaît v.20 « moi » et « je » v.30, en même temps qu’un changement de typographie puisqu’Aragon utilise des italiques : c’est Missak Manouchian dont Aragon fait entendre la voix, avec un procédé quasi théâtral v.18 « l’un de vous dit calmement » : la phrase permet de savoir qui parle et propose une sorte de didascalie qui doit éclairer le sens des propos (le vers 20 confirme d’ailleurs l’adverbe utilisé par Aragon). C’est la voix d’un homme qui s’adresse à sa femme « toi » v.24, « te » v.30. Enfin, dans un mouvement inverse à celui qu’emploiera Ferrat dans Nuit et brouillard, le poète qui avait commencé par « vous » finit par « ils » v.31, l’hommage se généralise et sans doute faut-il comprendre que les 23 condamnés auxquels Aragon rend hommage dans son poème représentent finalement tous les Partisans mentionnés au v.5. La situation d’énonciation est donc complexe et c’est grâce à cette complexité qu’Aragon entremêle l’hommage et le témoignage.

ð L’Affiche rouge Des éléments du poème évoquent explicitement L’Affiche rouge : le v.6 « vos portraits sur les murs de nos villes » rappelle la campagne d’affichage de février 1944, v.8 « l’affiche » associée à la « tache de sang » rappelle, grâce à une métaphore saisissante, la couleur rouge de l’affiche, v.14 « sous vos photos » rappelle la composition même de l’affiche sur laquelle se trouvaient les portraits en médaillons de 10 hommes ( portraits placés de sorte à figurer une flèche qui mène le regard vers d’autres photos, celles de morts, de trains sabotés, d’armes, qui doivent inciter les passants à associer les hommes aux exactions commises, le tout résumé par le mot « crime » en bas de l’affiche) : l’effet recherché étant de susciter « la peur » v.10. Le v.7 propose une description des photos de l’affiche à la fois réaliste, « noirs de barbe », « hirsutes », « menaçants », et poétique, « noirs de nuit » qui est une image pour dire qu’ils sont les hommes de l’ombre qui agissent en secret ; c’est l’hypallage « noirs de barbe et de nuit » qui permet cette association entre le réel et le poétique, le concret et l’abstrait.

ð Les Français et l’Affiche La strophe 3 évoque l’attitude des Français face à cette affiche : indifférence des uns qui « allaient sans yeux pour vous » v.12, engagement des autres qui « avaient écrit sous vos phots MORTS POUR LA France » v.14, mais qui dit que ce ne sont pas le mêmes ? En effet la métonymie du v.13, ces »doigts errants » qui tracent la nuit « à l’heure du couvre-feu » les mots de l’honneur et de la résistance, appartiennent peut-être à ceux dont les yeux sont fermés « le jour durant ». Le poète veut croire que l’indifférence ne fut qu’apparente et le modalisateur « semblait » v.11 est, de ce point de vue, révélateur. Hommage aux anonymes qui, à leur façon et modestement, ont participé à cet élan de résistance.

ð La réécriture de la lettre de Missak Manouchian : Les vers 19 à 30 constituent une réécriture de la lettre que Missak Manouchian écrivit à sa femme depuis la prison de Fresnes en 1944, peu de temps avant sa mort. Réécriture poétique qui permet de rendre hommage, non plus tant au résistant, qui a donné sa vie pour que la France puisse se libérer du joug allemand, qu’à l’homme qui laisse voir dans cette ultime lettre, sa générosité, sa capacité à pardonner et à croire en la victoire et en la vie au moment même où il va mourir.

Ø La réécriture poétique : le poète utilise avec une grande fidélité les mots de Manouchian mais il met à leur service toute la force d’évocation de la poésie. Ainsi il utilise l’anaphore pour insister sur des mots comme « Bonheur » répété deux fois dans le même vers 19 (on saisit bien tout le paradoxe qu’il y a à commencer une lettre d’adieu par le mot bonheur, l’antithèse est frappante), expression de la générosité universelle, par-delà la mort, qui s’adresse à tous «ceux qui vont survivre » ; répétition du mot « Adieu » v.21 et 22 qui produit, lui, un effet particulièrement pathétique. Effet pathétique, encore, des apostrophes v.29 : « Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline » ; Manouchian s’adresse à celle qu’il aime et avec laquelle on se sent en sympathie puisqu’elle sort de l’anonymat, elle est nommée, Mélinée, et l’apostrophe un peu solennelle – de même que le rythme ternaire du vers 29 -, « ô mon amour » nous fait entrer dans l’intimité du couple qui déjà n’existe plus. Et, de même qu’il pense au bonheur des autres, il songe aussi au bonheur de la femme qu’il laisse « mon orpheline », à qui il dit de vivre, c’est-à-dire se tourner vers l’avenir en ayant un enfant v.30. Antithèses fortes tout au long de ce passage : les champs lexicaux du bonheur « bonheur », heureuse », de la vie « survivre », « lumière », « vent », « la nature » « enfant » et de la beauté « beauté des choses », « roses », « belle » croisent celui de la mort « je meurs », « adieu », « orpheline ». Nous lisons donc un poème d’adieu, proche de l’élégie qui suscite une émotion certaine. Mais l’intérêt du passage est à chercher dans le mélange des registres : Aragon restitue l’émotion de la lettre et se situe alors nettement dans le pathétique mais il fait de Manouchian l’incarnation du courage, de la noblesse et de la force d’âme, le plaçant alors du côté des héros et de l’épopée.

Ø Une foi inébranlable en la justice A travers les quelques mots de Manouchian, c’est le portrait d’un homme de conviction qui se dessine ; on le voit magnanime et noble, tenant jusqu’au bout un discours de paix et de justice « je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand » v.20, « la justice viendra » ou « triomphants » v.28 : Manouchian ne doute pas, il emploie le futur de certitude. Et s’il s’autorise un moment de faiblesse « le cœur me fend » v.27, il utilise l’euphémisme pour dire la souffrance morale qu’il y a à envisager sa mort. Les voix se mêlent tout comme les registres, Aragon cite Manouchian tout en proposant sa vision de l’homme, chef de groupe et mari aimant : ce sont les mots du résistant et la voix du poète.

ð L’hommage du poète Un hommage en deux temps : strophe 1 et strophe 7 qui célèbrent, à la manière d’un éloge funèbre, la mort des héros du « groupe Manouchian ». Aragon semble vouloir réparer un oubli v.3 « Onze ans déjà que cela passe vite onze ans », la répétition au début et en fin de vers de l’indication de temps résonne à la fois comme un constat, celui de la fuite du temps et de la facilité avec laquelle on oublie les choses, même les pires, et comme une excuse. Et cette première strophe montre d’ailleurs le vrai visage de ces hommes désintéressés qui n’ont pris les armes que pour défendre la liberté et la justice et non pour devenir des héros – ce qu’ils sont pourtant –. Succession de négations « ni » v.1 et 2 qui rejette les honneurs « gloire », le pathétique « larmes » et toute forme de religion « orgue » et « prière » montre ce qui sera confirmé dans la dernière strophe, qu’ils ont donné leur cœur, comme le souligne le vers 32, au nom de valeurs humanistes et non pour des motivations personnelles. La dernière strophe, quant à elle, est entièrement construite sur l’anaphore « Vingt et trois » (qui n’est pas sans faire écho aux premières paroles de la chanson de Jean Ferrat Nuit et brouillard, écrite en 1963, « Ils étaient vingt et cent… ») et l’antithèse; elle rappelle la jeunesse de ceux qui avaient la vie devant eux « qui donnaient leur cœur avant le temps » v.32 mais étaient prêts à la sacrifier pour la liberté « amoureux de vivre à en mourir » v.34, elle rappelle leur origine « étrangers » en soulignant le lien qui nous unit à eux « nos frères pourtant » v.33, elle rappelle enfin leur sacrifice pour leur patrie d’adoption « criaient la France en s’abattant » v.35. Là encore, Aragon montre à quel point la poésie est un moyen efficace pour dénoncer l’horreur et célébrer les héros : quelle autre forme d’écriture pouvait associer les fusils et les fleurs v.31 ou faire rimer « fleurirent » avec « mourir » v.31 et 34, pour en faire le symbole de la barbarie et de la folie des hommes?

Conclusion : Quel est le sens de l'œuvre ? Qu'est-ce que l'auteur a voulu exprimer ? Un poème à la gloire de ces hommes et cette femme morts pour la France, un poème pour dire qu’il ne faut pas les oublier. Mais un poème qui fait la preuve que la poésie peut être mise au service d’une noble cause et lui donner toute sa force, qu’elle peut rendre la vie, par le jeu des images, celui du rythme et des sonorités, aux disparus de l’Histoire. Un poème qui est surtout l’occasion pour le poète de rétablir la vérité sur ces 23 hommes (en réalité 22 puisqu’Olga Bancic sera exécutée plus tard), corriger l’image que les Allemands ont voulu donner d’eux : à l’image menaçante Aragon oppose l’image d’hommes généreux, héroïques et admirables.

Donnez votre avis sur l'œuvre en argumentant : Qu’avez-vous pensé ou ressenti en lisant l'œuvre la première fois ? Pourquoi ? Votre avis a-t-il changé après l’analyse ?

Mise en relation de l'œuvre avec d'autres œuvres artistiques :

Lexique et mots clés – alexandrin - anaphore – antithèse - élégie énonciation – métaphore – mélange des registres - modalisation –propagande - quintil – rime.

Date de création : 21/05/2014 @ 18:46 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Texte à méditer : "Nulle part l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme" Marc-Aurèle (IIè s. ap. J.-C) |

© 2004-2007

© 2004-2007

Document généré en 0.4 seconde

Strophes pour se souvenir

Strophes pour se souvenir

Haut

Haut